「管理会社がなんとかしてくれるだろう」

「隣の人が声をかけてくれるはず」

そんな淡い期待を胸に、

ある日突然の大地震や停電に襲われたら?

その時、現実は非情です。誰も来ない。

頼れるのは、自分自身です。

今回は、大京アステージ・穴吹コミュニティが管理するマンションで実際に起きた被災エピソードをもとにした、3つのストーリーを紹介します。

日常の延長線にある「小さな落とし穴」が、災害時には命を脅かす大問題に変わります。

でも安心してください。少しの準備と気づきがあれば、その落とし穴は未然に防げます。

この記事を読み終えたとき、あなたはきっと「今日から備えなければ!」と行動してしまうはずです。

夜9時過ぎ。突然の激しい横揺れにマンションがきしみ、遠くからはガラスが割れるような音が響きました。熊本地震で観測された“最大震度7”。 その強烈な揺れに、家族は一斉に飛び起きました。3歳の子どもは布団にしがみつきながら泣き叫び、直後に停電が起こり、部屋は一瞬にして真っ暗になりました。暗闇に包まれた夜の部屋には、ただ家具がぶつかる“ドン、ガタガタ”という不気味な音だけが響き渡っていました。

「非常用持ち出し袋は…クロゼットに置いてあったはず!」

父親が暗闇の中を手探りで進みました。しかし玄関は飛び出した靴や倒れた傘立てが散乱しており、非常用持ち出し袋までたどり着くことができません。母親は子どもを抱えながら、不安に駆られて叫びました。

「揺れ、おさまった!?今のうちに外に出なきゃ!」

しかし余震は途切れず、暗闇は恐怖を増幅させました。どこかにしまい込んでしまった非常用持ち出し袋は結局見つからず、財布もスマホも手にできないまま、重なる恐怖と焦りの中で、家族は“着の身着のまま”外へ飛び出すしかありませんでした。

2度の「最大震度7」の地震がいずれも夜間に発生した熊本地震では、このように「準備したのに取り出せなかった」という声が後を絶ちませんでした。非常用持ち出し袋は備えていた。それでも「暗闇の中ではどこに置いたか分からず手に取れない」という理由で、結局「無いのと同じ」結果に終わってしまったのです。

震災後のマンション敷地。駐車場や共用廊下に並べられたのは、家具の山。それらは、住戸内で倒れ、人を襲い、壊れてしまった家具たちでした。

ある住人は涙ながらにこう語りました。

「ずっと大切にしてきた北欧の棚が、自分に向かって倒れてきたんです。お気に入りのインテリアが、一瞬で“凶器”に変わるなんて思いもしませんでした。」

マンションの高層階は、地震の揺れが増幅されやすく、タンスや食器棚も左右に大きく揺れ、やがてバランスを崩して倒れ込みます。しかもマンションでは「湿気やカビを防ぐために、家具を壁から少し離して設置する」という住人もおり、その隙間が命取りとなり、家具は余計に不安定になっていることも少なくありません。

実際に「タンスが倒れて通路をふさぎ、玄関から出られなかった」という被災事例もありました。家具はただのインテリアではなく、“出口をふさぐ障害物”になる可能性すらあるのです。

地震でタンスや食器棚が倒れる光景は想像できても、洗濯機が「二次被害の主犯格」になることを想像する人は少ないでしょう。

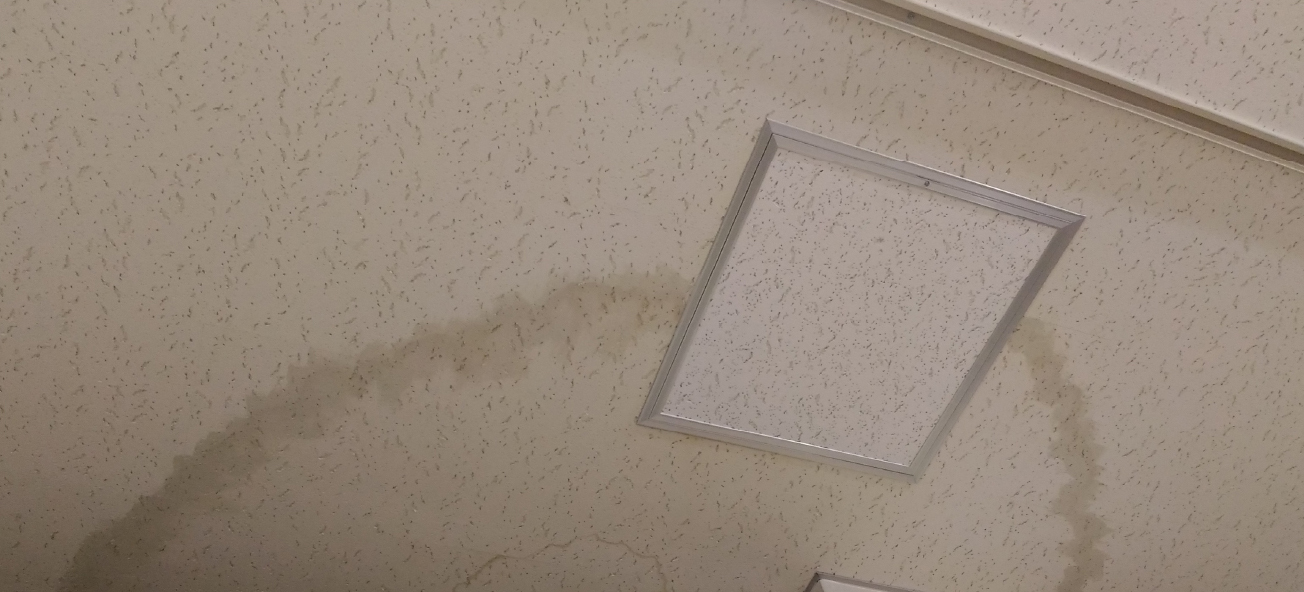

とあるマンションの一室。突然の地震で大きく揺れ、洗濯機が横倒しになりました。その衝撃で給水ホースが蛇口から外れてしまいましたが、住人はそれに気づかず、慌てて部屋の外へと避難をしました。けれどその間、水漏れ防止ストッパーの付いていなかった蛇口からは水が延々と流れ続け、床を浸し、下のフロア、さらにその下のフロアへと、静かに、確実に被害を拡大していったのです。戻った頃には、5階下まで水浸し、被害総額は...。持ち主は「まさか自分の洗濯機が、災害の“加害者”になるなんて」と青ざめました。

漏水事故の怖さは「音も火も出ない」こと。静かに、気づかれないまま進行するため、住人が避難しているわずかな時間にも被害は広がり続けます。しかも被害は“自分の家”にとどまらず、階下の住戸や共用部分へと伝わり、建物全体を巻き込んでいくのです。

マンションに暮らす安心感。それは「共用の防災設備や備蓄がある」「管理員さんがいる」「隣に人が住んでいる」という“誰かが支えてくれる”という意識から生まれています。けれど災害時には、それが大きな落とし穴になります。

停電時、エレベーターは止まる

高層階に住む人ほど、備蓄の持ち運びは大きな課題になります。もし管理組合が備蓄する非常用の水や食料が1階や地下の収納スペース(防災倉庫)に置かれている場合、そこから「3リットルの水×人数分」を抱えて高層階まで上がるのは現実的ではありません。だからこそあらかじめ「1人が持てる量」を意識して、お部屋にも分散して備えておく必要があるのです。

防災備蓄倉庫を

開けられるのは誰?

防災備蓄倉庫に物資があっても、倉庫の鍵を持っている人(管理組合役員や管理員など)が不在なら鍵が開けられません。災害の際に、そういった方がマンションに居合わせる保証はどこにもないのです。だからこそ、普段から「誰でもすぐに開けられる仕組み」を整えておくことが重要です。一例として、鍵を暗証番号式の共用キーボックスに保管し、その暗証番号を管理組合役員など、複数の住人で共有していたマンションでは、混乱の中でも速やかに倉庫が開かれ、必要な物資をすぐに取り出すことができたといいます。

隣人との“災害トラブル”

漏水、ガラス破損、さらには火災も…。一つの部屋での事故が、上下左右の部屋を巻き込みます。災害は「個人の問題」ではなく、瞬時に「全体の問題」に広がるのです。

つまり、マンション防災は「誰かが動いてくれる」と思った瞬間に成り立たなくなり、裏を返せば、一人の『自助』が、結果的にマンション全体を救うのです。

「防災って大切なのは分かるけど、うちは今までなにもなかったし…」「管理組合や管理会社がなんとかしてくれるでしょ」。そう思って準備を後回しにしている方が、実はマンション住人の中で少なくありません。けれど、災害は待ってくれません。

そして“自分だけは大丈夫”という油断こそが、いざ災害が起きたときに最も大きな後悔へとつながります。実際、準備を怠ったことで生活に困った人が数多くいました。

実際、首都圏直下地震のシミュレーションでは、物流の滞りで3日〜1週間は物資が届かないとされています。しかも、避難所は「地域住民」と一緒に使用するケースが多く、何百人もの人が殺到します。

想像してください。何も持たずに避難所へ向かい、周囲に「何も持ってないの?」と気まずい視線を向けられても、子どもに「お腹すいた」と泣かれても、避難所も毛布や食料が足りない状況だから、そこで分けてもらえるとは限らないのです。

さらに、「マンションは鉄筋だから安心」という声もよく耳にします。確かに木造住宅に比べれば倒壊のリスクは低いですが、“住める”ことと“安全で快適に過ごせる”ことは全く別問題です。

電気・水道・ガスが止まれば、日常生活はほとんど成り立たず、トイレすら流せません。エレベーターが動かなければ、高層階の生活は一気に困難になります。階段で水をポリタンクで運ぶ毎日。数日もすれば体力も気力も奪われ、「もう避難所に行くしかない」という気持ちになります。

マンションの安心は、普段の便利さに支えられています。

でも非常時、管理員も管理組合役員も隣人も誰も助けに来ない夜があります。その時、マンションで生活し続けられるかどうかは「今日、あなたが準備したかどうか」で決まります。

助けが来ない夜、主役はあなたです。